我國農村環境保護長期缺位,農村環境失守,農村環境基礎設施建設落后,農村污染防治機制還沒有理順,資金保障、監管力量都還很缺乏,致使污染狀況持續惡化。

目前,農村既有生活污染、畜禽養殖污染、化肥農藥使用導致的農業面源污染,還有工業點源污染。隨著城市環境保護力度的加大,被城市拒絕的重污染工業,又成了不少農村招商引資的香餑餑。這些重污染工業吞噬、蠶食著青山綠水,造成農村環境質量急速下降。

美麗鄉村如何建、怎么建成了亟待回答的重要課題。

建設美麗鄉村是世界上所有國家由傳統社會向現代社會轉型的必經階段,發達國家已經經歷了這個轉型階段,積累了一些經驗和教訓。盡管國外和我國的國情不同,社會制度不同,農業發展的自然享賦和發展水平也大不相同,但是他山之石可以攻玉,北美、西歐、日韓等發達國家的經驗和教訓仍然值得我國深入研究和借鑒,可以為我國美麗鄉村建設提供新思路。

瑞士鄉村建設

隨著社會化和城市化的發展,瑞士的農村和農民不斷減少,但是瑞士政府依舊將鄉村發展作為推動國家前進的重要組成部分,努力實現鄉村社會的繁榮。從瑞士政府對于鄉村建設的主要做法上來看,十分重視自然環境的美化和鄉村基礎設施的完善。

瑞士政府通過制定相關激勵政策,對農業發放資金補助,向農民提供商業貸款,幫助其改善農村環境。通過國家財政撥款和民間自籌資金的方式,政府為鄉村建設學校、醫院、活動場所以及修建天然氣管道、增設鄉村交通等基礎設施,以此完善農村公共服務體系,縮小城鄉之間的差距。

在政府對鄉村的持續性改造下,使得村莊風景優美,生機盎然;鄉村靜謐,環境舒適宜人;鄉村基礎設施完善,并且交通便利。現階段,瑞士的鄉村將農村與周邊的自然環境協調起來,以環境優美著稱,有著獨具特色的田野風光,因而成了人們休閑娛樂和戶外旅行的好去處。

瑞士的生態環境型鄉村建設模式是以綠色、環保理念為依托,強調將鄉村社會的生態價值、文化價值、休閑價值、旅游價值以及經濟價值相結合,從而改善鄉村生活質量,滿足地方發展需求。生態環境型模式在工業發達、城市化水平較高以及鄉村建設已經達到領先地位的發達國家比較適用,也是農村現代化的樣板。

德國鄉村建設經驗

在德國35萬平方公里的土地上,生活著8200萬居民,他們多數居住在1000-2000人規模的村鎮。凡是到過農村實地考察的中國人,都會對其優美的景色表示羨慕和贊嘆。因為最吸引人的不是慕尼黑這樣的大城市,而是安靜古樸的田園風光和風景獨好的廣大鄉村地區。

20世紀70年代,德國開始實行“我們的鄉村應該更加美麗”的計劃。計劃主要包括3個方面。第一,提高農產品質量和種類。第二,開發農業房地產和鄉村旅游。第三,初步實現傳統鄉村和農業向現代化和生態化的轉變。

德國政府還頒布了《土地整治法》,積極采納當地居民的意見,對村鎮進行詳細規劃,劃定自然保護區,避免鄉村自然風光遭到破壞,有效改善了農民生活和農村生態環境。

長期以來,德國積累了豐富的土地整治經驗。對生態景觀建設的重視和尊重自然、順應自然、保護自然的理念貫穿德國土地整治的全過程。在土地整治項目規劃設計階段,明確要求自然環境保護主管機關、水利部門、農業部門必須參與項目前期評價,開展生態景觀規劃。

生態占補平衡措施充分體現了德國對生態景觀保護和建設的重視。對于土地整治項目區內自然景觀的補償和平衡,分為“規避”、“平衡”和“補償”3種措施。對于土地整治項目區內的自然景觀,首先要做到規避,盡量不去破壞和改變,一些特別的自然保護區嚴禁開發占用。其次,如果實在無法繞開自然景觀,那么必須做到生態占補平衡,即占用了森林、綠地、耕地、河道等造成的生態損耗,需要進行生態補償,最終實現與原來同樣的生態效應,保持生態功能的持續和穩定。

此外,關于德國鄉村生活污水的處理,分流式污水處理主要采用以下三種工藝。

一是分散市鎮基礎設施系統。德國海德堡市郊的諾伊羅特村2005年底率先建成該系統。辦法是在沒有接入排水網的偏遠農村建造先進的膜生物反應器,平時把雨水和污水分開收集,然后通過先進的膜生物反應器凈化污水。這一系統不僅可以降低污水處理成本,還能在凈化污水的過程中獲得氮氣,從而達到使污水變成寶的目的,增強了農村土地肥力。

二是PKA濕地污水處理系統。PKA 濕地由介質層和濕地植物兩大系統組成,利用這兩大系統共同營造的生態系統,綜合物理、化學、生物三種放大功效,使污水處理功效達到最大化。該工藝主要將農村生活污水通過水管道,匯集流入沉淀池,經過沉淀池的4層篩選之后,再經PKA濕地凈化處理,然后達標排放或用于農田灌溉。該系統的運轉不需要化學藥劑,所有的材料都來源于大自然,對周邊環境沒有二次污染。濕地表面干燥,沒有積水,構成景觀綠地,日常運行費用很低,工藝流程簡單,管理方便。

三是多樣性污水分類處理系統。德國呂貝克2000年采用多樣性污水分類處理系統,將污水分為雨水、灰水和黑水。其中灰水指廚房、淋浴和洗衣等家政污水,黑水指經真空式馬桶排放的廁所污水。居住區屋頂和硬質地面上的雨水被雨水管道收集,并匯入附近的地表水或者導入居住區內設置的滲水池。該滲水池屬于小區的綠化設施,經過特殊的造型和環境設計,表面看起來就像景觀設計的一部分,池底使用特殊材料如礫石等,使池中的雨水自然下滲并匯入地下水。在暴雨或降水量豐厚的情況下,還可以把多余的雨水導入相連的蓄水池,使雨水自然蒸發或通過溝渠匯入地表水。通過這種處理方式,雨水可下滲或者直接進入自然界水循環。洗菜、洗碗、淋浴和洗衣等家政污水作為灰水通過重力管道流入居住區內的植物凈水設施進行凈化處理。

美國鄉村建設經驗

美國鄉村居民人口規模在6000萬左右,居住點面積大致為48.58km2。美國鄉村規劃長期受到分區規劃、宅基地規范、《清潔空氣法》《清潔水法》《瀕危物種法》等約束,因而十分重視規劃的權威性,規劃一經批準,就不得隨意更改。

政府對于鄉村整體布局要求嚴格,需要高速公路在其中貫穿,并要求整體建設過程中保證“七通一平”(給水通、排水通、電力通、電訊通、熱力通、道路通、煤氣通和場地平整),環境保護也是規劃建設的重要內容,鄉村基礎設施建設資金由政府和開發商共同承擔。

美國對鄉村規劃實行嚴格的功能分區制度,明確劃分土地使用類別,通常用道路、景觀區和綠化帶分隔不同功能區,如劃分居住區和農田的主干道和高速公路;農業產生區和居住區之間用公共空間走廊和主干道作為緩沖;用道路和景觀區隔離商業功能區與居住區。

在小城鎮的建設上,美國政府非常強調富有個性化功能的打造,結合區位優勢和地區特色,注重生活環境和休閑旅游的多重目標。小城鎮有著良好的管理體制和規章制度,能夠對全鎮的經濟社會進行統籌監管,保證小城鎮發展的有序與穩定。由于美國城鄉一體化已經基本形成,因此,美國小城鎮建設能夠很好地帶動鄉村的發展。

在鄉村環境治理與生態保護方面,美國農村污水普遍采用的“化糞池/土壤吸附”就地處理系統(ST/SAS)。這種方法的基礎是化糞池和土壤吸附,處理系統改造簡單,化糞池出水經過一個配水井分配到埋于地下的穿孔管,形成滲濾土壤場地。由于不要能耗和運行費用,被稱之為“革新/替代技術”,實際是一種生態技術,同時由于費用低和管理簡單,處理設施均埋于地下,不影響環境衛生,地面還可以打造成綠地。由于不需要動力運行,實現了“零”成本,系統穩定運行壽命可達40年。

此外,美國是農村垃圾治理較早和效果較好的國家之一。在美國農村,每家每戶都有一個帶輪子的垃圾箱,居民每天早晨送到公路邊,由專車帶走分類垃圾。另外,每個家庭的廚房水龍頭旁邊,都安有一個小粉碎機,用于隨時處理一些生活垃圾,然后流到下水道沖走。每個家庭都要將垃圾分類,裝入塑料袋,然后裝進不同顏色的垃圾桶里,在規定的時間內把垃圾桶推到大門外的馬路旁,等待環衛公司特大垃圾車將分類的垃圾裝到車廂不同的格子里運走。

日本鄉村建設經驗

上世紀50-70年代,日本經歷了劇烈的城市化,與現在中國農村的情況一樣,大量人口涌入城市,傳統的農業社會迅速崩塌。年輕力壯的人都走了,村子里只剩下老幼病殘。政府只顧招商引資,建起大量重污染工廠,每天排放著污染,河流里散發著惡臭,村莊被垃圾包圍,更不要提對當地產業、自然資源、文化遺產的保護了。

70年代開始,日本開展了村鎮綜合建設示范工程,旨在改善農村生活環境,縮小城鄉差距。在政府的大力倡導與扶持下,各地區根據自身的實際情況,因地制宜地培育富有地方特色的農村發展模式,形成了為世人稱道和效仿的“一村一品”。

一村一品是在政府指導下,充分挖掘地方特色,開發特色產品,振興1.5次產業的區域經濟發展模式。特色產品不僅包含特色農產品,還有特色旅游、文化資產等.經過二十多年的造村運動。“一村一品”運動的影響最為深遠、傳播最為廣泛,經常被其他國家及地區模仿借鑒。如美國路易斯安那州開展了“一州一品”運動;泰國在全國各地展開了“一村一品”的農村開發運動。

在日本農村地區,市政設施建設與配套都是市場化的,農戶主要通過申請向市政管理部門要求配備市政設施。但是,特別對于部分呈散居化的農村地區,管線到戶則必然涉及到超額的鋪設成本,就如在日本農戶家看到的那樣,僅配套了水、電等基礎設施,煤氣則使用液化天然氣,體現了一種實事求是的態度。

值得稱道的則是農村地區的公建基礎設施,尤其是污水、固廢處置設施非常完備。日本的3000多個市町村地區基本上都配備了相應的污水、固廢處置設施。這為農村的環境和生態建設提供了切實保障。

就政策而言,一是在土地放開的基調下日益加強的規劃控制政策,主要體現在推行農田整備、圍海造田后的統一規劃和鼓勵住房集中等方面。

二是明確的建設投資分工政策。這一點從日本水利事業方面或可窺見一斑。例如富山縣常愿寺川國營綜合農地防災事業,總投資150億日元,由國家財政承擔2/3的經費,縣級政府承擔30%,市町村政府承擔極小比例。

三是嚴格的自然環境保護政策。日本在農村地區污水、固廢處置和封山育林方面的努力和成效與中國國內的現狀有著強烈反差。

四是鼓勵農村居民參與政策。從地區發展規劃的制定,到地區環境建設事業的知曉、參與,到一系列地區居民與建設事業的“共建”式活動,充分反映了日本農村地區居民對地區建設事業的影響力,甚至在某種程度上的主導作用。

在鄉村環境保護方面,日本農村污水的治理水平要高于主要發達國家。日本生活污水治理設施的權責清晰且明確,主要體現在污水處理技術的目的、對象人口、處理方式、補助主體、補助率等多方面。經過多年的努力,逐漸形成了一套政府主導、第三方負責、居民配合的方式,形成了比較完善和有效的農村生活污水管理體系。

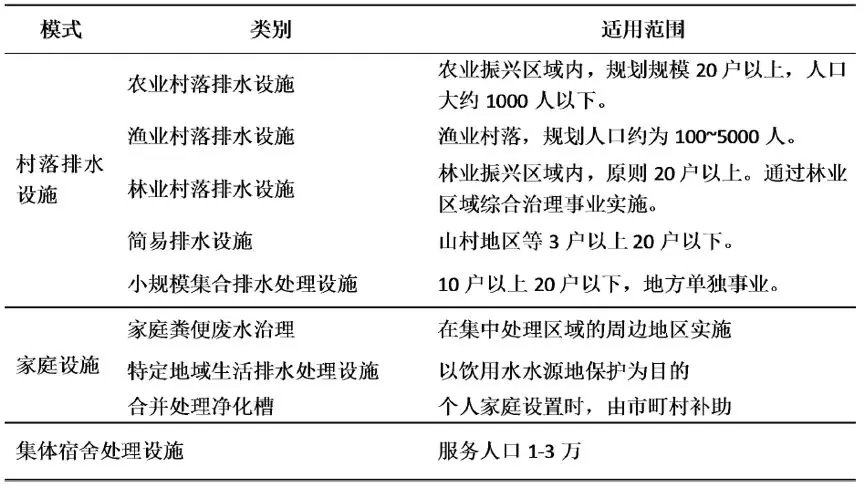

日本主要通過村落排水設施、家庭設施和集體宿舍處理設施這三種模式來治理農村生活污水,三種模式分別適用于不同的居住形式。其中家庭設施和村落排水設施依據《凈化槽法》,集體宿舍是日本政府機構在農村地區建設的具有小區規模的福利性質的集體宿舍樓,這些集體宿舍附設糞便處理設施,依照《廢棄物處理法》推進,相當于小區的污水處理。

日本村落以上的污水設施大多具有公營性質,總務省和農林水產省負責管理村落公營的污水處理工程,各級自治體負責籌集建設費用,用戶需負擔基礎水價加階梯水價令其收回運營成本和部分建設責任,此外,國家會給予一定的財政支持。

分散的家庭式處理設施歸環境省負責管理與推進,用于支持將單獨處理糞便的凈化槽改造為合并處理的農村家庭。根據《凈化槽》法,用戶需要自己建設標準化的家庭式污水處理設備,各級政府一般承擔家庭建設費用的60%,中央政府補助剩余費用的1/3,地方政府補助2/3,在水源保護地區、污水治理落后地區等的農村生活污水治理,凈化槽設置費的僅10%由家庭承擔,國家會承擔33%的費用,通過發行地方債券籌措剩余費用。此外,用戶還需保證設備的定期檢查、清潔與維護并由專門人員負責。

從日本的農村污水治理實踐中可以發現,相對于城市集中污水治理的方式,農村家庭式污水治理方式具有顯著的優勢。這種優勢不僅體現在污水治理的效果和推行的便利程度上,也體現在具有更大的成本有效性。分散污水治理最主要的缺點就在于其建設與后期維護運行的質量不容易得到保障。日本強制采用的第三方服務方式形成了一個完善的技術服務體系,在保證設施的正常運行、改善水質、促進農村污水處理的市場化方面發揮巨大的作用。總而言之,日本農村污水的有效治理為保護鄉村生態環境、建設美麗鄉村提供了有力保障。